○本稿は日本語・英語・韓国語で表記しました。

2023年6月6日(火)に、摂南大学国際学部(外国語学部)森ゼミナールでは、オークランド大学(The University of Auckland, New Zealand)からソン・チャンジュ先生をお迎えし、ゲスト講義を開催しました。ソン先生は現在、オークランド大学人文学部アジア研究科(Faculty of Arts, Asian Studies)で教えていらっしゃり、主にコリアンディアスポラ、ナショナリズム、国家形成などについてご研究されています。当日はソン先生に摂南大学寝屋川キャンパス国際学部7号館の教室へお越しいただき、英語と韓国語で韓国大衆文化や海外における韓国文化の広がりについて講義をしていただきました。

現在、私たち森ゼミナールでは、K-POPにおけるインフルエンサーとファンダムについて、韓国と韓国以外の国を国際比較しながら、ゼミ生主導で共同研究をしています。今回、私たちは共同研究を進めるための観点と知識を学ぶため、ソン先生に韓国文化の起源から現状にいたるまでの大きな流れを概論的に講義して頂きました。ソン先生の講義は、私たちが興味を持ちやすいように分かりやすく構成されており、終始楽しい時間を過ごすことができました。

ソン先生の講義の中で最も興味深かったお話は、韓国ポップカルチャーの成功についてです。2002年KBS放送の「冬のソナタ」を始めとした韓国ドラマ、歌・ダンス・ラップを活かしたK-POPや韓国料理が世界的な流行に繋がった成功の鍵は、SNS等のソーシャルメディアを活用したことだということでした。韓国の音楽業界は、ミュージックビデオ(MV)をYouTubeに投稿して注目度をあげることでK-POPの人気を上昇させていったそうです。ソーシャルメディアを使った戦略は、当時の日本ではあまり使われていない方法だったため、J-POPよりもK-POPが先に世界に進出していったのでしょう。人口約5000万人で、決して大きな国とは言えない韓国が、このように世界に名を轟かせたというのは素晴らしいことです。私たちはソン先生のお話を聞きながら、日本のエンターテインメントも韓国のように世界に広まってほしいと思いました。

ソン先生はニュージーランドの事情についてもお話してくださいました。その中で、学校における多様性受容のお話は、私にとって衝撃的でした。なぜなら、ニュージーランドでも20世紀後半まで露骨に人種差別があったことが分かったからです。

ソン先生のお話によると、アジア人学生は、昼食に食べる自国の料理のせいでしばしば不快な差別を受けてきたそうです。ニュージーランドでも、韓国人移住者はキムチやキンパ(韓国風海苔巻き)といった韓国料理をお弁当に入れるのが普通だったということですが、それがニュージーランドの現地学生には受け入れ難いことで、食べ物のにおいに文句を言われたり、嫌がられたり避けられたりしたといいます。そういったことから、ニュージーランドの現地学校に通うある韓国人学生は、母親に西洋式のサンドウィッチを作るように頼んだということでした。このお話を聞いて胸が痛みました。私たちは、ニュージーランドは他国より多様性が認められていて人種差別がない国だと思い込んでいました。もちろん、ニュージーランドは多元的文化主義(multiculturalism)を他の国よりも努力して実践しているのでしょう。しかし、どこの国でもやはり人種差別がありえること、韓国人が韓国料理を食べただけなのに批判されることがとても悲しくなりました。

ただ、一方では、現在のニュージーランドではあれだけ批判されてきた韓国料理は人気のある食べ物の一つになり、ニュージーランドの人々は韓国人の民族的アイデンティティを受け入れているというソン先生の言葉に勇気づけられました。ソン先生は「ニュージーランドは過去に人種差別があったが、変える努力をし、変わった。それがニュージーランドにとっての成長であり、ニュージーランド人にとっての誇りとなっている」という趣旨のお話をして講義を締めくくりました。

講義終了後には、私たちが事前に用意した質問に対して一つ一つ丁寧に答えてくださいました。K-POPに関する質問から韓国の社会情勢まで多岐にわたって真摯に回答して頂き、私たちにとって多くのことを学ぶ貴重な機会になりました。ソン先生は最後に「あなたたちのような日本の若い学生は、日常生活で壁にぶつかることがあっても解決策を考える力を持っており、新しいアイディアを生み出すことができる」と仰ってくださいました。今回の講義でソン先生にたくさんのことを教えていただきました。学んだことを生かし、今後も一生懸命共同研究を進めていきたいと思います。

お忙しい中、ゼミにお越しくださったソン先生に心からお礼を申し上げます。

♢ソン・チャンジュ先生の詳しいご経歴については、以下のURLをご覧ください。

Dr. Changzoo Song

https://profiles.auckland.ac.nz/ch-song

(外国語学部3年生 益田優笑・石田みほり)

Dr. Changzoo Song from the University of Auckland Delivers Guest Lecture on Korean Pop Culture

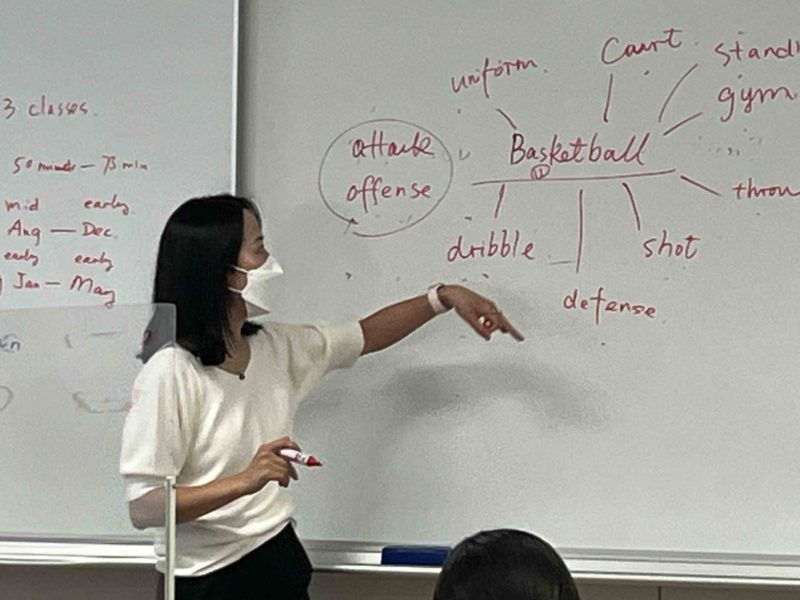

On Tuesday, June 6th, 2023, Associate Professor Mori’s seminar class at Setsunan University’s Faculty of International Studies (Faculty of Foreign Languages) had the privilege of hosting Dr. Changzoo Song as a guest lecturer. Dr. Song, a Senior Lecturer in Korean and Asian Studies at the University of Auckland, visited the Neyagawa Campus and delivered a lecture in both English and Korean.

Under the guidance of Associate Professor Mori, our seminar has been dedicated to researching the influence and fandom surrounding Korean popular culture, with a comparative focus on Korea and other countries, including Japan. Seeking insights and knowledge for our research, we invited

Dr. Song to provide a lecture on the diversity, impacts, and origins of Korean culture. He graciously delivered an engaging lecture that ensured we had an enjoyable and informative time until the very end.

Dr. Song’s lecture included an intriguing discussion on the remarkable success of the Korean Wave. He highlighted that the utilization of social media, particularly SNS (Social Networking Services), played a pivotal role in propelling Korean dramas like KBS’ “Winter Sonata” in 2002, K-pop music, dance, and even Korean cuisine to a global phenomenon. The Korean music industry’s strategy of freely sharing music videos on platforms like YouTube significantly contributed to the widespread popularity of K-pop, enabling millions of people worldwide to access and enjoy it. At that time, the use of social media as a promotional tool was less common in Japan, potentially allowing K-pop to gain a head start in the global market. It is truly remarkable that a relatively small country like Korea, with a population of about 50 million, has gained such international fame. We hope that Japanese entertainment can also gain similar recognition worldwide.

During the lecture, Dr. Song shared a disheartening story about the challenges of diversity in New Zealand schools. It came as a shock to learn that instances of crude racism existed in New Zealand as well. According to Dr. Song, Asian immigrant students often experience unpleasant racism because of their ethnic food lunch box. For example, when Korean students brought traditional Korean dishes such as “bulgogi” and “kimbap” in their lunch boxes, local New Zealand students would ridicule them and deliberately distance themselves, complaining about the smell of the food. It was truly heartbreaking to hear that a Korean student attending a school in New Zealand even requested his mother to prepare a Western-style sandwich instead of Korean food. We had previously assumed that New Zealand, compared to other countries, embraced diversity more readily and was free from racism. Of course, New Zealand is practicing multiculturalism better than many other countries today. However, this revelation saddened us, as it highlighted that racism can exist in any country. We strongly questioned why Koreans were subjected to criticism for simply enjoying their own cultural cuisine during lunchtime.

Nevertheless, it is encouraging to observe that in present-day New Zealand, Korean food, despite the initial criticism, has gained popularity worldwide. Not only has New Zealand embraced Korean cuisine, but also the Korean ethnic identity. Dr. Song highlighted that this acceptance signifies the growth of New Zealand and serves as a source of pride for New Zealanders themselves.

Following the lecture, Dr. Song graciously addressed each of our questions regarding K-pop and social issues in Korea. It provided us with a valuable opportunity to acquire extensive knowledge about Korea. Lastly, Dr. Song expressed his belief that young students like us possess the potential to develop solutions and innovative ideas when faced with challenges in our daily lives. Inspired by his words, we are motivated to continue our research, utilizing the insights and knowledge we gained from Dr. Song’s lecture.

Thank you for reading.

Written by Yuumi Masuda, Mihori Ishida

송창주 교수님(오클랜드 대학교)의 게스트 강의를 개최했습니다

2023년 6월 6일(화)에 우리 세쓰난 대학교 외국어학부 모리 준교수 세미나(이하 모리 세미나)는 뉴질랜드 오클랜드대학교 송창주 교수님을 모시고 게스트 강의를 개최하였습니다. 당일에는 교수님께서 세쓰난 대학교 네야가와 캠퍼스 7호관 교실에 오셔서 영어와 한국어로 강의를 하셨습니다.

우리 모리 세미나 학생들은 한국의 대중문화, 특히 K-POP의 인플루언서(influencer)와 팬덤에 대해서 국제 비교를 하면서 공동연구를 하고 있습니다. 이번에 우리는 공동연구를 위한 관점과 기초지식을 배우기 위해 송 교수님께 강의를 부탁했습니다. 교수님께서는 한국 문화의 기원을 시작으로 한국 문화의 현주소까지 많은 내용을 가르쳐 주셨습니다. 교수님께서는 우리가 흥미를 갖기 쉽도록, 그리고 이해하기 쉽게 말씀하셔서, 우리는 정말 즐거운 시간을 보내고 많은 공부가 됐습니다.

교수님 강의 중 가장 흥미로웠던 이야기는 한류의 성공 이유에 관한 것이었습니다. 2002년 KBS ‘겨울연가’를 비롯한 한국 드라마부터 노래·댄스·랩 등K-POP, 그리고 한식까지 한국 문화의 세계적인 유행의 열쇠는 SNS 등 소셜미디어를 활용한 것이라고 지적하셨습니다. 한국 음악업계는 뮤직비디오를 유튜브에 올려 세계 사람들이 무료로 시청할 수 있도록 했고 그걸로 주목을 받았습니다. 이것이K-POP이 인기를 얻은 비결의 하나라고 하셨습니다. 그리고 소셜 미디어를 사용한 전략은 당시 일본에서는 잘 안 하는 방법이었기 때문에 J-POP보다 K-POP이 먼저 세계로 진출할 수 있었다고도 말씀하셨습니다. 인구 약 5000만 명의 크지 않은 나라인 한국이 세계적으로 유명하게 된 것은 매우 멋진 일이라고 생각합니다. 그리고 일본도 엔터테인먼트 분야에서 한국과 같이 세계로 퍼져 나갈 수 있으면 좋겠다고 생각했습니다.

교수님께서는 뉴질랜드의 다양성 수요에 대해서도 가르쳐 주셨습니다. 저는 그 말씀을 듣고 충격을 받았습니다. 그것은 뉴질랜드에서도 20세기 후반까지는 노골적인 인종차별이 있었다는 것입니다. 교수님의 말씀에 따르면 뉴질랜드에 이민온 아시아계 학생들은 자기 나라 음식을 점심으로 싸오면 급우들로부터 차별을 받는 경우가 많았다고 합니다. 특히 한국인들은 불고기나 김밥 같은 한국 음식으로 도시락을 싸는 것이 보통이었는데, 급우들이 냄새가 난다고 불평을 하는 경우가 많아 아주 불편했다고 합니다. 이런 것은 새로 이민을 온 인종적 소수자 아이들에게는 극도로 곤혹스런 일입니다. 그러므로 뉴질랜드 학교에 다니는 어느 한국인 학생이 어머니에게 서양식 샌드위치를 만들어 달라고 부탁했다는 이야기를 듣고 우리는 정말 가슴이 아팠습니다. 우리는 뉴질랜드에 대해 다른 나라보다 다양성을 인정받고 인종차별이 없는 나라라는 인상을 갖고 있었습니다. 그리고 실제로 뉴질랜드는 다른 나라들에 비해 상대적으로 다문화주의를 잘 실천하고 있다고 합니다. 하지만 한국인 학생이 그냥 한식을 먹고 있을 뿐인데, 왜 비판을 받아야 되는자 너무 슬프고 의문이 들었습니다.

뉴질랜드에서 이렇게 비판받아 온 한식은 오늘날에 세계적으로 인기있는 음식이 되었고, 지금은 뉴질랜드 사람들도 한식은 물론 한국인들의 민족 정체성을 받아들이고 있습니다. 이렇게 빨리 새로운 변화를 받아들이는 능력이 뉴질랜드의 저력이며, 뉴질랜드 사람들의 노력의 결과라고 교수님께서 강조하셨습니다.

강의가 끝난 후에는 우리가 미리 준비한 질문에 대해 교수님께서 하나하나 친절하게 답변해 주셨습니다. K-POP에 관한 질문은 물론 한국 사회의 현재 상황까지 가르쳐 주셔서 우리에게는 많은 것을 배울 수 있는 귀중한 기회가 되었습니다.

마지막으로 교수님께서는 우리 젊은 학생들이 일상생활에서 벽에 부딪히는 경우가 있더라도 우리는 해결책을 생각할 수 있고, 새롭고 혁신적인 아이디어를 낼 수 있는 큰 가능성이 있다고 말씀해 주셨습니다. 이번 교수님 강의에서 많은 가르침을 받았습니다. 바쁘신 와중에 우리 학교에 와주신 교수님께 다시 한번 감사드립니다.

읽어주셔서 감사합니다!

(외국어학부 3학년 마스다 유우미, 이시다 미호리)