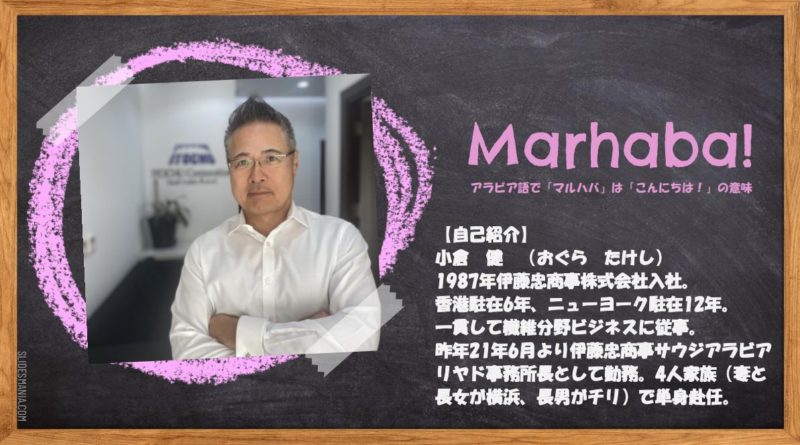

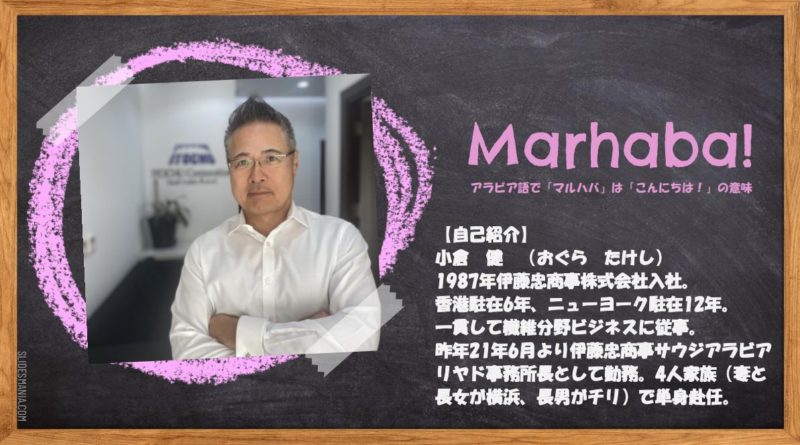

国際学部では、2022年11月29日(火曜日)1限に2022年度 「世界を知るウェビナー」<サウジアラビア>を開催しました。「世界を知るウェビナー」は、2021年度に国際学部の前身の外国語学部が、「コロナ禍でも現地のお話を通じて海外への関心を継続して持ってもらいたい」という趣旨で始めました。2021年度は主にアジア地域で支援活動を展開されてきた特定非営利活動法人パルシック(PARCIC)にご協力をいただき、4回開催しました。本年度は、現在サッカーW杯で関心の集まっている中東のサウジアラビアに焦点を当て、伊藤忠商事株式会社リヤド事務所長の小倉健氏にご講演をいただきました。参加者は、基礎演習IIを受講している国際学部1年生210名と教員20名でした。

国際学部では、2022年11月29日(火曜日)1限に2022年度 「世界を知るウェビナー」<サウジアラビア>を開催しました。「世界を知るウェビナー」は、2021年度に国際学部の前身の外国語学部が、「コロナ禍でも現地のお話を通じて海外への関心を継続して持ってもらいたい」という趣旨で始めました。2021年度は主にアジア地域で支援活動を展開されてきた特定非営利活動法人パルシック(PARCIC)にご協力をいただき、4回開催しました。本年度は、現在サッカーW杯で関心の集まっている中東のサウジアラビアに焦点を当て、伊藤忠商事株式会社リヤド事務所長の小倉健氏にご講演をいただきました。参加者は、基礎演習IIを受講している国際学部1年生210名と教員20名でした。

<事前アンケート>

そもそも、大学1年生はサウジアラビアに関心があるのか、何をどこまで知っているのかを知るため、事前アンケートを実施しました。209名の回答のうち、「中東に関心がありますか」という問いに「関心がある」と答えたのは15名(7%)のみで、他は「少しある」67名(32%)、「あまりない」95名(45%)、「全くない」32名(15%)と、関心はあまり高くありませんでした。

また、「サウジアラビアにはどんな印象がありますか。何を思い浮かべますか」という質問には、多くの学生が「石油」「砂漠「イスラム教」「聖地」「王国」「お金持ち」などと答え、かなり画一的なイメージを持っていることがわかりました。「サウジアラビアについて知りたいこと」としては、「文化」「有名な食べ物」「石油王」「女性」「石油以外」「観光名所」「関係」「治安」「貧富」などが挙がりました。講演者にはこの事前アンケートの結果をお渡しし、可能ならば講演内容に上記の情報を含んでいただけるようにお願いしました。

サウジアラビアと聞いてイメージするのは、砂漠、石油、イスラム教、民族衣装?

There’s much more! サウジアラビアの最新事情を学びましょう!

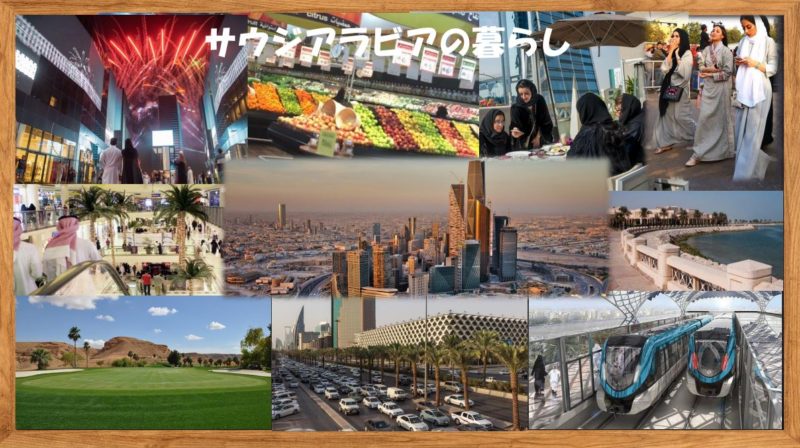

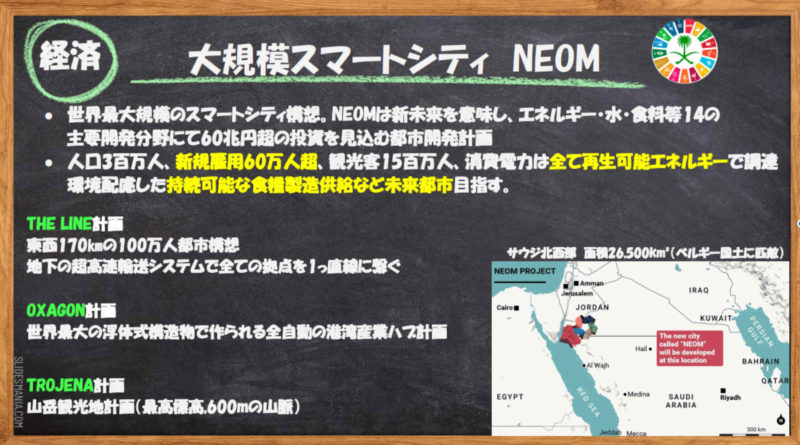

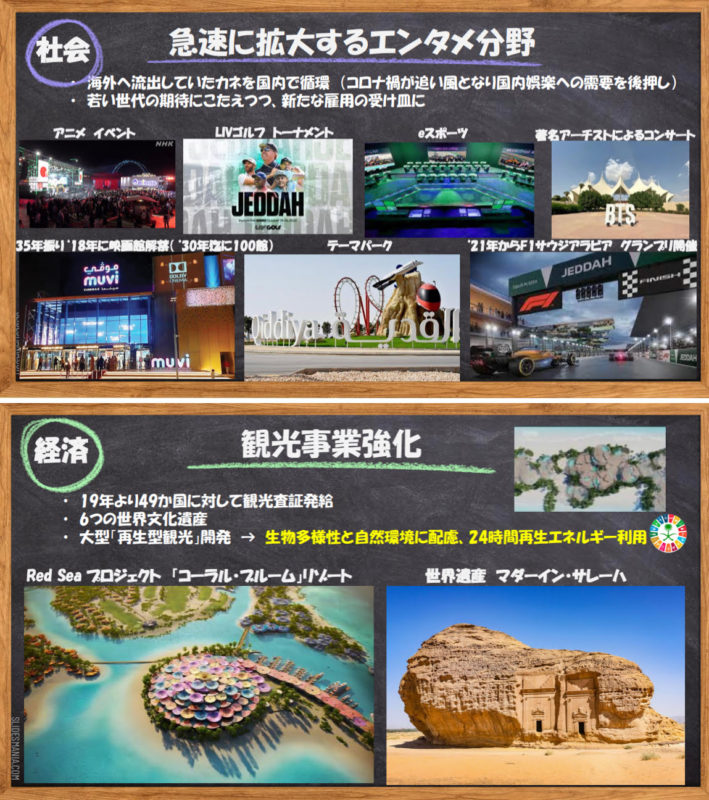

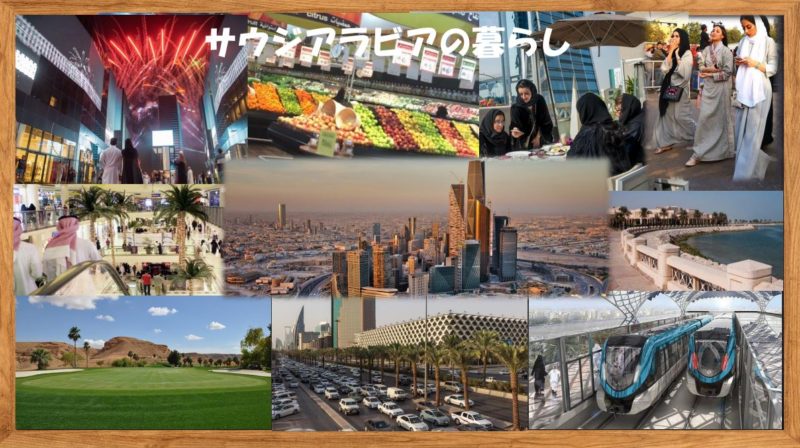

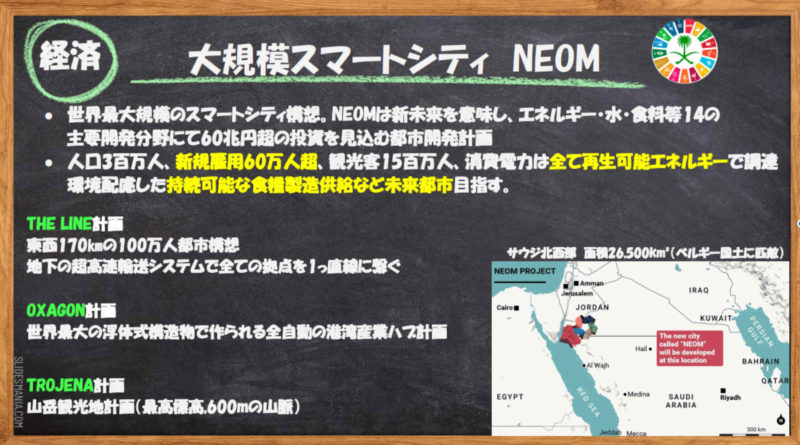

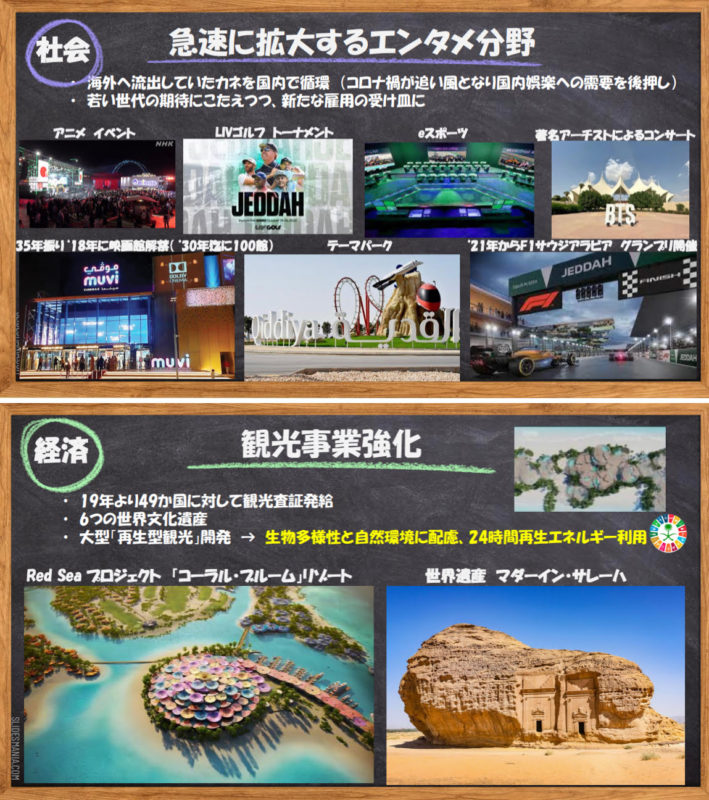

ご講演は、「サウジってどんな国?」「石油の国サウジアラビアが脱石油依存で今変化しようとしている!」「トレンド情報 From Saudi Arabia」の3部構成で、サウジアラビアに関する気候・国土・人口構成・通貨などの基本情報から始まり、宗教や文化にも触れた後、今サウジアラビアで進められている脱石油依存の試みや都市開発の話に移りました。最後には、サウジアラビアの最新トレンドやSNSのインフルエンサーの紹介もありました。ご講演には明るくポップなスライドやYoutube・TikTokなどの動画が取り入れられていたため1年生にも親しみやすく、と同時に経済や政治の硬い内容もわかりやすく盛り込まれていて、学生たちは最後まで興味を持って聞き入っていました。

<事後アンケート>

ご講演の後、事後アンケートを実施しました。210名の回答からは、サウジアラビアに対して抱いていたステレオタイプが覆された様子が伺え、多くの驚きが報告されました。以下、学生のコメントをいくつか抜粋します。

・サウジアラビアには石油王がいるとこのまま一生信じて生きていくところでした、真実を教えていただきありがとうございます。また、サウジアラビアには石油だけではないという事も知ることができました。

・初めに提示されたように、サウジアラビアと聞いて思うイメージと自分の思ってるイメージが全く同じで、日本と言えば寿司、寺などとイメージされるのと同じだと聞いてイメージや先入観ではなく知ることでイメージは変わるんだと思った。今はだいぶ無くなったと話してくださってましたが、男女で違うことがたくさんあり、ここまで差が大っきい国は今どき少ないだろうなと思った。

・サウジアラビアとNEOMの未来都市のプロジェクトにとても興味が湧きました。自分でも調べてみようと思いました。また、サウジアラビアは若者を中心に変わろうとしていると知り、自分にも出来ることを探そうと思いました。

・サウジアラビアが発展している中で、SDGsを意識した開発を行っていたり、エンタメの分野でも、アニメイベントやeスポーツなどの多くの取り組みをしていることなど、知らなかったことがたくさんあってとても学びになりました。

・中東は世界的にも砂漠や紛争・戦争が多く発展途上国が多い地域だと思っていた。しかし、今日話を聞いてサウジアラビアは観光都市を目指して数十年ぶりに映画館を始めたり、アニメなど新しいものを取り入れていて発展して行こうという意志が感じられた。また、女性の社会進出にも力を入れていて、SNSを使って世界に情報を発信している事が最新ですごくよく感じた。

・自分たちのイメージしていたサウジアラビアと合致している部分もあればそうでない部分もあって新しいことを知れた。最近ワールドカップでサウジアラビアが優勝候補のアルゼンチンに買って祝日になったり選手全員にロールスロイスを配る噂が出たりタイムリーな事だったのでよかった。また宗教が根強くあった国のイメージだったがサルマン皇太子がそれを払拭するような動きを見せていて若者世代の支持を得ようとしているように見えた。

・初めの方の説明で砂嵐で空がカフェラテみたいな色になるってことを聞いて驚きました。僕は今日の講義を聞いてサウジアラビアの人と交流したいなぁって思わされました。特にものをあげたがる性格、親切な人が多いっていうの聞くと日本人に似てるんかなぁと思います。日本にもあるシェイクシャックなどもあるときいて、サウジアラビアに行ってショッピングしながらシェイクシャックで昼ごはん食べたいです笑 今日の講義はとても面白かったです。

<おわりに>

講演者の小倉さんには、学生の言葉を借りて御礼を述べさせていただきます。

・朝3時からこのために準備して下さってありがとうございました。自分が想像してたサウジアラビアのイメージとは全然違っていて、知らなかったことを知ることができて良い経験でした。

・実際に駐在しておられる方から直接現地の様子を聞ける本当に良い機会でした。有難うございました。

ご参加いただいた皆様も有難うございました。これからもサウジアラビアの国作りに注目をしていきましょう。

国際学部では、2022年11月29日(火曜日)1限に2022年度 「世界を知るウェビナー」<サウジアラビア>を開催しました。「世界を知るウェビナー」は、2021年度に国際学部の前身の外国語学部が、「コロナ禍でも現地のお話を通じて海外への関心を継続して持ってもらいたい」という趣旨で始めました。2021年度は主にアジア地域で支援活動を展開されてきた特定非営利活動法人パルシック(PARCIC)にご協力をいただき、4回開催しました。本年度は、現在サッカーW杯で関心の集まっている中東のサウジアラビアに焦点を当て、伊藤忠商事株式会社リヤド事務所長の小倉健氏にご講演をいただきました。参加者は、基礎演習IIを受講している国際学部1年生210名と教員20名でした。

国際学部では、2022年11月29日(火曜日)1限に2022年度 「世界を知るウェビナー」<サウジアラビア>を開催しました。「世界を知るウェビナー」は、2021年度に国際学部の前身の外国語学部が、「コロナ禍でも現地のお話を通じて海外への関心を継続して持ってもらいたい」という趣旨で始めました。2021年度は主にアジア地域で支援活動を展開されてきた特定非営利活動法人パルシック(PARCIC)にご協力をいただき、4回開催しました。本年度は、現在サッカーW杯で関心の集まっている中東のサウジアラビアに焦点を当て、伊藤忠商事株式会社リヤド事務所長の小倉健氏にご講演をいただきました。参加者は、基礎演習IIを受講している国際学部1年生210名と教員20名でした。

とりかい高校は、寝屋川キャンパスから淀川を挟んで向かい側にあります。写真にあるように、10号館7階のテラスから、とりかい新橋を渡ってすぐ左側に、とりかい高校の校舎を肉眼で見ることができます。現在、農学部の寺林敏教授、森美奈子講師とのコラボレーションが進みつつあります。また、農業のみならず、人文地理・観光・メディア・教育・経済・理工など、広い分野での連携の可能性を思い描く時間となりました。

とりかい高校は、寝屋川キャンパスから淀川を挟んで向かい側にあります。写真にあるように、10号館7階のテラスから、とりかい新橋を渡ってすぐ左側に、とりかい高校の校舎を肉眼で見ることができます。現在、農学部の寺林敏教授、森美奈子講師とのコラボレーションが進みつつあります。また、農業のみならず、人文地理・観光・メディア・教育・経済・理工など、広い分野での連携の可能性を思い描く時間となりました。