浦野ゼミでは、4年ゼミ生による卒業研究の発表会を年二回実施しています。1回目は前期終わりの7月末~8月初頭に、2回目は後期終わりの1月末に行います。

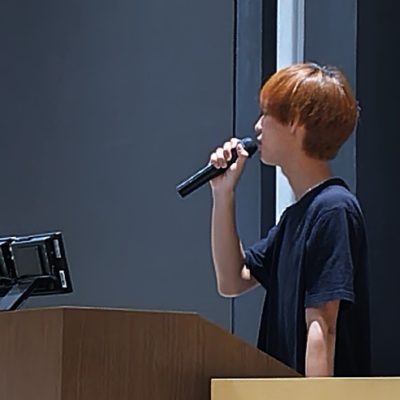

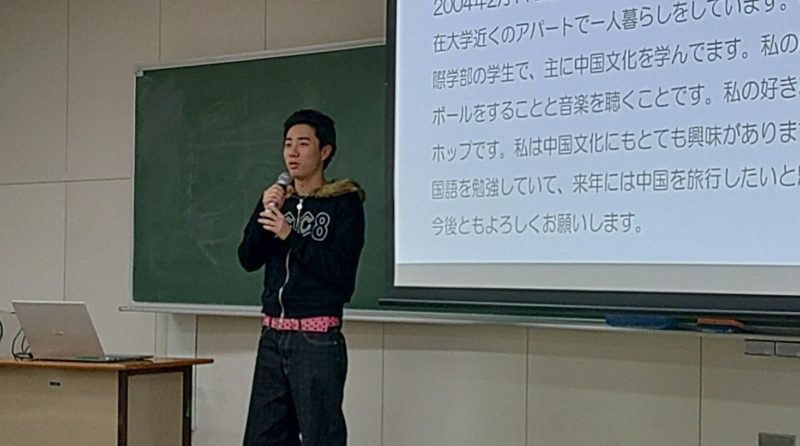

この度、7月26日(土)に今年度第1回目の卒業研究中間発表会を行いました。中間発表会は、後期の本格的な卒業研究レポート作成へ向けて、研究の方向性を確認するべく、4年ゼミ生以外へ内容を披露することで、意見やコメントを頂戴し、夏期休暇中での取り組み、さらには後期の作業へと結びつけていかせることを目的としています。

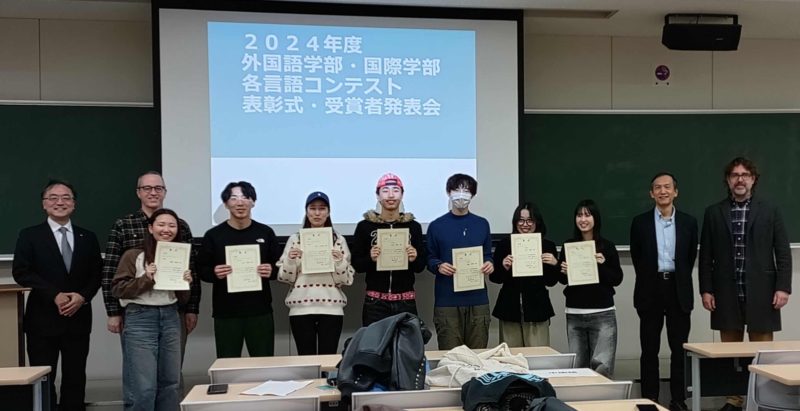

今回の参加者は、10名の4年ゼミ以外に3年ゼミ生および卒業生、さらに学外の方にもご参加いただき、総勢24名でした。

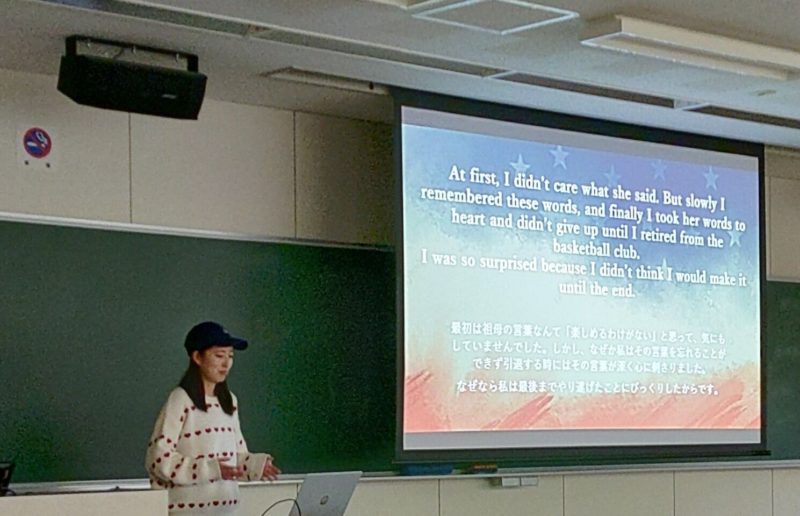

各学生の発表タイトルは以下の通りでした。

- 「時代に翻弄される人びと─現代人の入浴文化─」

- 「テレビドラマに込められたメッセージ性─NHK連続テレビ小説を通して─」

- 「都市部で進む第三セクター化」

- 「老舗菓子メーカーのこだわり─ギンビスのイノベーション戦略からの考察─」

- 「未来に光を求めて─『プリキュア』にみる共生社会の可能性─」

- 「野球マンガを解剖する」

- 「『勝利至上主義』を超えて─甲子園出場を目指す高校球児をめぐる研究─」

- 「大学ブランド戦略と『らしさ』の構築」

- 『生きづらさ』を感じる人びとへのメッセージ─仮想現実を用いた社会不安障害改善トレーニングの道─」

- 「『威力』と『権力』のたたかい─デモンストレーションのメカニズム─」

発表後の質疑応答では、「研究の核心部分がわかりづらくなっているので、焦点を絞るために再考した方がいい」「こういった資料も集める必要があるのではないか」「用語の定義を明確にすべき」「事例を絞った方が良い」などといった具体的な指摘があり、参加者全員で意見交換する機会もありました。

これから夏期休暇へ入るわけですが、その間に研究の進め方の見直し、データの分析、関係機関でのインタビュー調査など、どれほど進められることができるが勝負となりましょう。後期での研究成果報告に期待したいと思います。

(文責:浦野崇央)