<English follows Japanese>

2024年12月3日(火曜)5限に、今年度の英語による3分間スピーチと、物語の暗唱コンテストを開催しました。たくさんのエントリーがあったため、2つの教室でスピーチ部門(個人)と、暗唱部門(ペア)を同時進行で始めました。

3分間スピーチ部門の参加者は、コンテストが近づくにつれ、構内で英語スピーチを自主練習する姿もあちこちで目撃されていました。コンテストの時間に残念ながら履修授業がある学生は、事前に担当教員の監督の元で録画をし、動画でコンテストに臨みました。初めての試みでしたが、2件あった事前録画の参加者はいずれも自然にカメラに向かって語り掛け、ライブでの発表者と互角に戦っていました。

暗唱部門の参加者は全員が1年生で、一生懸命に練習してきたのですが、発表の順が来て客席を前にスポットライトに照らされると、緊張で頭が真っ白に。外国語で暗唱し、なおかつ物語を情感をこめて人前で語るのは、なかなかの難題です。しかし、役に合わせて声色を変えようとしていたり、大事なところは2人で声を合わせて言ってみたり、またト書きに合わせて非言語の表現を取り入れたり、それぞれのペアが工夫を重ねていることが見てとれました。

発表が早く終わった暗唱部門の参加者は、そろって別室のスピーチ部門に合流し、最後の5名の発表を聴くことができました。そこで1年生たちが目にしたのは、上級生の格段に表現力にあふれたスピーチでした。発音も、なめらかさも、ジェスチャーも、3年次には自分もあんなふうになっていたい、と強く思ったそうです。

入賞者はこちら:

スピーチ部門

1位 Hinano Inoue ”Something I Learned about Life”

2位 Runon Yamaguchi “How to get Love”

3位 Yumi Ueno “My Dream for the Future”

暗唱部門

1位 該当なし

2位 Akito Furuya & Yuki Ishiya ”The Fox and the Leopard”

3位 (2組)

Kojiro Kochi & Kaisei Nakao ”Belling the Cat”

Matsukiyo Hazuki & Kaiki Nakayama “The Fox and the Leopard”

参加者へのコメントとして、暗唱部門のジャッジのサッジャド・プールオミッド先生からは、緊張を乗り越えて何度でも挑戦する勇気と、伝えたい内容を自分のストーリーとして語る重要性が語られました。また、スピーチ部門のジャッジのマイケル・ハーキー先生からは、自動読み上げやAIが発達してきた現代でも、イソップ物語の時代と変わらず、人が言葉を語って起きるコミュニケーションの価値について言及がありました。

なお、この日は英語科の教職課程の3年生が、コンテスト参加者としても、またイベント進行のアシストにも活躍しました。学年横断イベントの実施を通して、外国語を学ぶ側と教える側の視点を持つ時間になったようです。

On Tuesday, December 3, 2024, during 5th period, this year’s 3-minute speech and story recitation contest in English was held at Setsunan University. Due to the large number of entries, the 3-minute speech category (individuals) and the recitation category (pairs) were held simultaneously in two different classrooms.

Participants in the 3-minute speech category prepared meticulously by working on their scripts in advance. As the contest approached, participants were seen practicing their English speeches here and there on campus. Students who unfortunately had classes during the contest time were able to record their speeches under the supervision of their teachers and were able to participate in the contest on video. This was the first time this had been attempted, but both participants in the two pre-recorded sessions spoke directly to the camera without notes and were evenly matched with the live presenters.

The participants in the recitation category, all of whom were first-year students this year, had practiced hard, but when their turn to present came and the spotlight shone on them in front of the audience, they were so nervous that their heads went blank. It is quite a challenge to recite a story in a foreign language and tell it with feeling and gestures in front of an audience. However, it was evident that each pair was trying their best to use a different tone of voice for each role. They said important parts in unison and used gestures that enhanced the text they were reciting.

Participants in the recitation category, who had finished their presentations early, moved to the room hosting the 3-minute presentations to hear the last five presenters in that category. There, the first-year students saw the much more expressive speeches of the second-year and third-year students. Their pronunciation, fluency, and gestures encouraged the first-year students to improve their speaking skills so that they would become more like the experienced speakers in the 3-minute category.

Here are the winners:

3-minute Speech Category

First Place: Hinano Inoue, “Something I Learned about Life”

Second Place: Runon Yamaguchi, “How to Love”

Third Place Yumi Ueno, “My Dream for the Future”

Recitation Category

First Place: No Prize

Second Place: Akito Furuya & Yuki Ishiya “The Fox and the Leopard”

Third Place: (2 pairs)

Kojiro Kochi & Kaisei Nakao “Belling the Cat”

Matsukiyo Hazuki & Kaiki Nakayama “The Fox and the Leopard”

In his comments to the participants, Sajjad Pouromid, the judge for the recitation category, emphasized the importance of overcoming nervousness, having the courage to try again and again, and telling your own story. Also, Michael Herke, the judge for the 3-minute speech category, mentioned the value of students speaking in their own words, just as in the days of Aesop’s Fables, even with the development of automated speechreading and AI.

Note that third-year students in the English teaching program were active participants in the speech contest, both as contest participants and as assistants in facilitating the event. It seems that this event provided an opportunity for students from different grades to gain perspectives from both sides of learning and teaching foreign languages.

(和文記事:齋藤安以子 / 英文記事:トッド・フーパー)

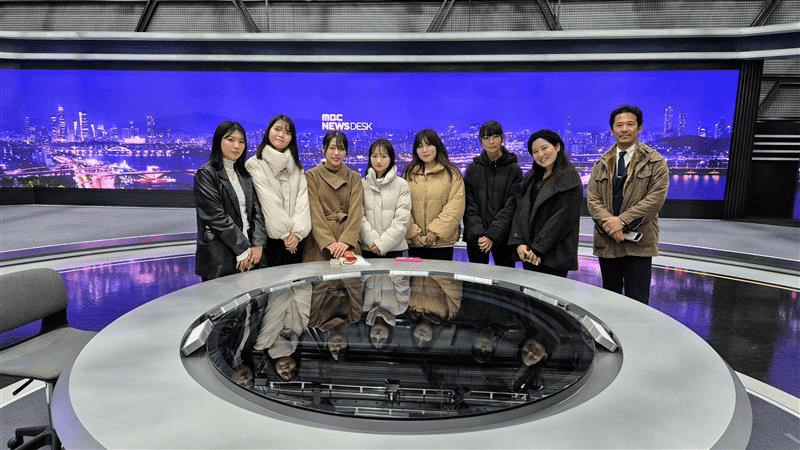

【左からナム・サンヒョク部長、森准教授、チョン・ギルファ院長、李寅雨さん(2024年2月)】

【左からナム・サンヒョク部長、森准教授、チョン・ギルファ院長、李寅雨さん(2024年2月)】