私たち国際学部森ゼミナールは、韓国(朝鮮半島)・在日コリアンについて勉強するゼミです。この度5月12日(日)に私たち森ゼミナールの学生と、鳥取大学准教授の呉永鎬(オ・ヨンホ)先生が引率する学生と合同で京都市南区東九条フィールドワークと京都府宇治市ウトロのウトロ平和祈念館を訪問しました。

【40番地について】

初めに、在日本朝鮮人権協会京都協議体のコーディネートで、東九条40番地という昔から在日コリアンが多く住んでいる場所を訪ね、東松ノ木団地1階の集会場で、在日コリアン2世の方からお話を伺いました。お話しによると、日本による朝鮮半島植民地支配の影響で渡日したけれど、様々な事情で仕事が無くなった朝鮮人がこの地域に集まってきたそうです。この地区には日本人が住んでいる時期もありましたが、日本が高度経済成長期に入ると、お金を稼げるようになった日本人の多くは違う地域に引っ越したため、在日コリアンの方が多くこの地域に住むようになったそうです。40番地の近くには川がありましたが、堤防も低く雨が降るとすぐに洪水が起こり、一度火事が起こると延焼するなど、住環境は大変だったということです。ただ、実際に日本で在日韓国人への差別がひどかったため、他の地域に住むよりも、在日コリアンが集まって暮らすこの地域に住むほうが気楽で落ち着くということで、在日コリアンはこの地域に住み続けたそうです。戦前から今に至るまでの在日コリアンの生活環境・人間関係など様々なお話を聞くことができました。NPO法人東九条まちづくりサポートセンターの村木美都子事務局長も東九条の歴史と現状を詳細に説明してくださいました。

【東九条フィールドワーク】

その後、NPO法人東九条まちづくりサポートセンターの丁春燁(チョン・チュナ)さんに案内していただき、東九条の町を実際に歩きながら説明を聞き、より理解を深めました。在日コリアン一世・二世の方の孤立を防ぐためにつくられたNPO法人京都コリアン生活センター「エルファ」という介護施設を訪問しました。在日コリアンが年齢を重ねてもこの地域に住み続けられるようにと考える地域住民の温かさを感じました。

そして、毎年秋頃に行われる地域のお祭りである「東九条マダン」の中心となる「文庫・マダンセンター」も訪問しました。地域住民同士で助け合ったり、町を盛り上げるために協力しているのを感じて、とても素敵な地域だと感じました。

【ウトロ平和祈念館訪問】

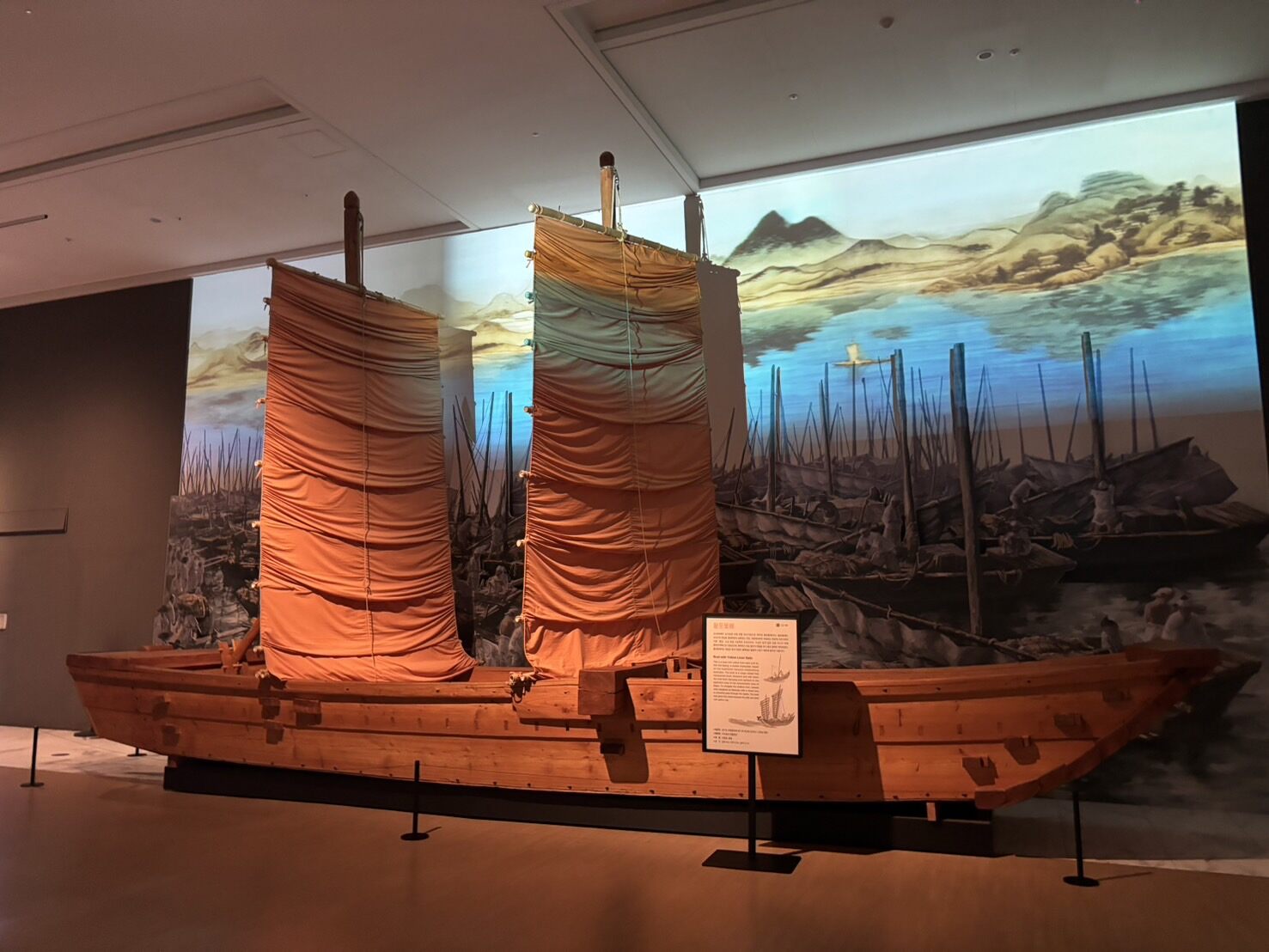

その後、ウトロ地区に移り、ウトロ平和祈念館を訪問しました。閉館時間を過ぎていたにも関わらず、副館長である金秀煥(キム・スファン)さんが展示物について直接、一つ一つ丁寧にお話してくださりました。ウトロ平和祈念館は民間の人が協力して建てた祈念館だそうです。やはりここでも、植民地時代に朝鮮人は当時炭鉱やダムなどの危険な場所で働かされたり、日本人からひどい差別を受けていたことを聞き、差別をしていた側である同じ日本人として、私は悲しくなりました。しかし、困難に直面しながらも戦ってきた人々と、ウトロに寄り添ってきた日本市民、様々な人の協力でウトロの歴史が守られてきたのもまた事実です。そのため、この祈念館では、差別があった事実を悲しく・重く受け止めることだけで終わるのではなく、協力してきた人がいることも知り、これから先の日本と朝鮮半島をよりよくしていける未来を考えるきっかけになると思いました。

東九条フィールドワークやウトロ平和祈念館訪問に参加したゼミ生の感想は次のようでした。

「何年経ってもあらゆる形でコミュニティを大事にしていらっしゃるたくさんの方々の思いや気持ちを一度に浴び、心の温まる瞬間がとても多かったです」

「何人だとか、障がいがあるだとかそんな立場の違いを飛び越えたマダンを今年見に行きたいと思いました」

「辛いことが多くても在日コリアンの方々がみんなで家族のように助け合っていたり、その人柄や関係性が印象的でとても素敵だと感じました」

「行政からの支援がなかったのにも関わらず、この東九条に残り、協力し合いながら生活をしていたことが今の韓国のデモ活動や団結力に引き継がれているのかなと考えました」

東九条もウトロ地区も大変なことを乗り越えてきたからなのか、現在の日本ではなかなか感じられないような地域住民同士の温かさやコミュニティの繋がりの深さを感じました。日本が在日コリアンの方々へ差別をしてきた事実は無くなりませんが、この地域を訪れて、一度皆さんにも直接感じて、理解して、考えていただければ嬉しいです。この地域を訪れたことによって、他の地域で起こっている差別問題にも関心が湧き、視野が広がりました。世界中にある差別問題が解決に向かってよりよい方向に進むことを願っています。

村木さん・丁春燁さん・金秀煥さん・呉永鎬先生・鳥取大学学生の皆さん、ありがとうございました。また、今回のフィールドワークと訪問を助けてくださった関係者の方々へ重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました!

(国際学部森ゼミナール 松田涼奈)