UPDATE 2025-02-10

期末試験が終わって次の学期が始まるまでの間は、学生がいつもは行けない場所での体験や、学外の人たちからお話を伺える期間でもあります。2025年の春の国際学部の学生たちもこんな体験を予定しています:

・「アメリカ文化体験」2/5-2/25

グローバル教育センター主催の海外研修プログラムの1つで、今年は国際学部のチュウ先生が引率します。国際学部からの参加者は7名。アメリカで3つの大学を訪問します。

・「韓国調査旅行」2/16-2/22

国際学部の森先生ゼミの3年生8名が、森先生の引率で韓国に参ります。

・「ANA伊丹空港見学会」3/4

国際学部ではANA総合研究所の先生方によるエアライン・ホスピタリティ分野の授業科目や個別セッションがあります。春と夏に空港見学会を実施。今年3月は学生14名(1年生3名、2年生11名)が、ANA総研の伊達先生と沖中先生の引率で1日みっちり、稼働中の空港の現場を見学します。

このほかにも、ゼミ旅行、個々の学生が選んだ学外・国外研修、サークルの合宿など、春の学生は大忙しです。

UPDATE 2025-02-05

国際学部1年生が受講する科目「基礎ゼミナール」では、1クラス16名程度に分かれ、各クラスで様々なテーマを設定して学習します。本発表会は、その学習の内容や成果を共有し競い合うことを目的として行うもので、2024年度は13クラスから約220名が参加する大きなイベントとなりました。本年度は「第1会場」・「第2会場」と2つに分けての開催となりました。

発表会当日は、各クラスの代表者が学習の成果を発表し、その内容やプレゼンテーションの力を競いました。聴講する学生や教員から発表内容に対する質問が出されると、発表者の学生は積極的に回答しており、大学生になってからわずか1年間での優れた学習成果は教員に感銘を与えたのみならず、学生にも大きな刺激となったことでしょう。

審査は「基礎ゼミナール」を担当した国際学部教員が担当しました。審査の結果、入賞者は下記の通りに決定しました。入賞の学生には、賞状と副賞が授与されます。

【第1会場】

優勝 中村 星斗さん

テーマ:ZINE「鹿の魅力~奈良の風景を彩る生き物たち~」

準優勝 田原 舞衣子さん

テーマ:ZINE「学校給食 魅力と歴史」

【第2会場】

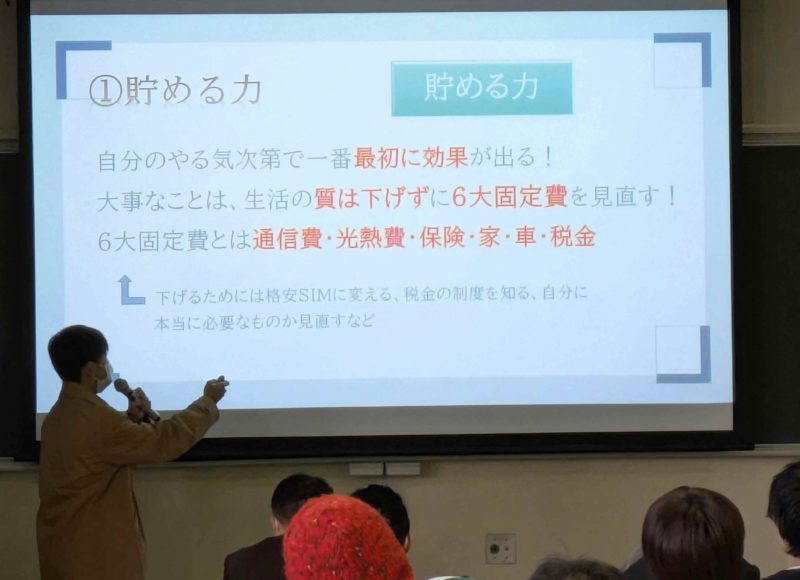

優勝 上野 龍太郎 さん

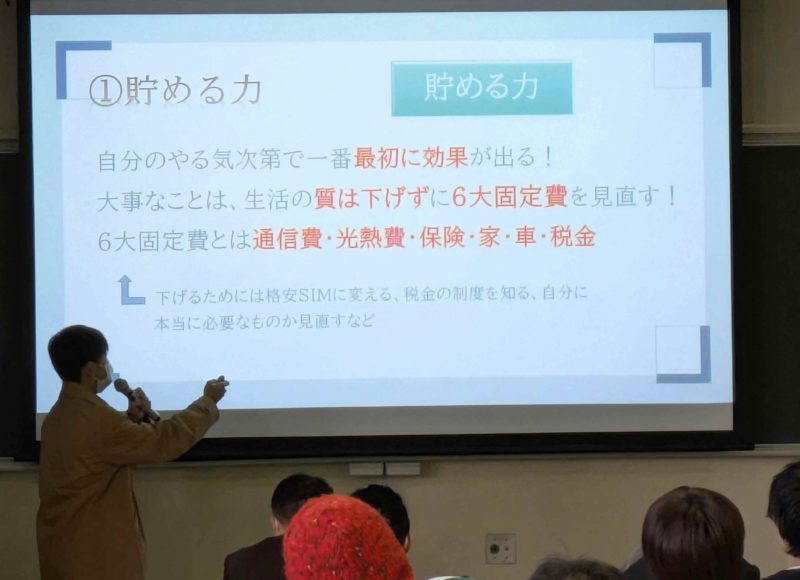

テーマ:「投資信託」

準優勝 政川 晴南 さん

テーマ:「世界遺産アッシュール―謎多きアッシリア帝国最初の首都―」

第1会場 中村さんによる発表の様子

第2会場 上野さんによる発表の様子

(文:国際学部講師 原田 豪、写真:国際学部准教授 加来 奈奈)

UPDATE 2025-01-20

摂南大学国際学部森ゼミナール(4期生)では、2024年7月23日(火)3限にウトロ平和祈念館の副館長である金秀煥(キムスファン)さんに、実際に摂南大学まで足を運んでいただき、ゲスト講義をしていただきました。ゼミとして金秀煥さんとお会いするのは二度目で、私たちが2024年5月12日にウトロ祈念館に訪問した際にはウトロ平和祈念館の紹介や、展示物について1つ1つご説明をしてくださいました。今回の講義では「ウトロ平和祈念館の実践と可能性について」というテーマのもと、じっくりとお話をしてくださいました。

ウトロ平和祈念館は2022年4月30日に宇治市伊勢田ウトロで開館しました。ウトロの歴史や自分たちの生活を守るために戦ってきたウトロの人々の姿を通して、人権や平和の大切さを伝えている場所です。また、地域住民や日韓市民の交流、近隣学校および企業の人権研修の場ともなっています。

金秀煥さんによると、ウトロ平和祈念館を創設するにあたり「私たち関係者の強い思いはあるが、人々は本当に訪ねてくれるのだろうか。ウトロと在日コリアンというテーマは戦前戦後につながる日本社会に存在した人権問題であるが、このテーマは人権問題の中でも、日本の人々の関心外ではないだろうか」という不安があったとおっしゃいました。しかし、2022年に開館して以来、1万3000人を超える来場者がウトロ平和祈念館を訪れたという結果から、「日本の人々は『ウトロは自分とは関係のない地区だ、違う問題だ』という線引きをしなかった。人権問題に真剣に目を向けるために現場を訪れて歴史から学ぼうという人たちは私たちが想像した以上にいらっしゃることに気づいた」と話しておられました。

本記事筆者(永岡)が、金秀煥さんのお話の中で一番印象に残った内容は、近隣学校である立命館宇治高校の共同人権研修プログラムでのお話です。立命館宇治高校では、映画制作という授業をおこなっており、単なる映像製作ではなく、学生たちが直接現場に足を運び関係者の話を聞いて取材をするそうです。そして、取材の結果を踏まえて、ウトロの人権問題とはどういう問題なのか、それを乗り越えるためにはどうするべきかを討論しショートムービーにしたということです。

「ウトロの今を伝える 立命館宇治高生が記録映画を作成」『朝日新聞』DIGTAL(2024年2月4日)https://www.asahi.com/articles/ASS2375B7S1SPLZB00R.html

金秀煥さんによると、立命館宇治高校の学生たちは「現場に来て直接話をすることはとても大事な経験になる」と話したそうです。つまり、学生たちにとってウトロを訪問する前は、人権問題は「重い」「暗い」「かわいそうな人たち」「自分とは違う人達である」というイメージだったのが、記録映画製作はそのようなイメージを払拭するきっかけになったというのです。

このお話を聞いて、本稿筆者(永岡)は2023年5月に一人でこのウトロ平和祈念館を訪ねたた時のことを思い出しました。筆者の場合は、人権問題に関心があって訪れたというわけではなく、大学の授業で元「徴用工」問題について調査していたため、そのつながりでウトロ平和祈念館を訪れました。事前学習で、元「徴用工」問題のことについて調べれば調べるほど、日本に強制的に連れてこられ、働かされ、最低ギリギリの生活を強いられた韓国・朝鮮人の姿が見えるような気がしました。筆者(永岡)は、ウトロ平和祈念館に、そのような歴史を勉強するために見学しに行きました。もちろん、そのような歴史も学ぶことができますが、筆者が実際にウトロで見たのは、明るく、助け合い、情にあふれる在日コリアンの姿でした。歴史上、ウトロでは差別や人権問題は存在していたのは事実でしょうが、その状況下でもいつでも前をみて、少しでもよりよい生活をしたいと願い闘ってきた人々の姿が祈念館には大事に残されています。あらゆる形でコミュニティを守っていく方々の思いや情熱を一気に浴びた思いがしました。あらゆる問題について考えるときでも、現地に赴き自分の目で見て感じることが重要だとあらためて感じるきっかけになりました。

金秀煥さんは、夏休みにウトロ平和祈念館の一階を開放し、一階で勉強した小学生・中学生・高校に対してかき氷を無料でプレゼントするという夏休み企画も実施していると教えてくださいました。

「こどもカフェ(2024年夏休み期間)」(ウトロ平和祈念館ホームページ)

https://www.utoro.jp/2504/

金秀煥さんを始めとしたウトロ関係者の皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。この度は貴重なお話をありがとうございました。

(国際学部森ゼミナール 永岡多恵)

UPDATE 2025-01-20

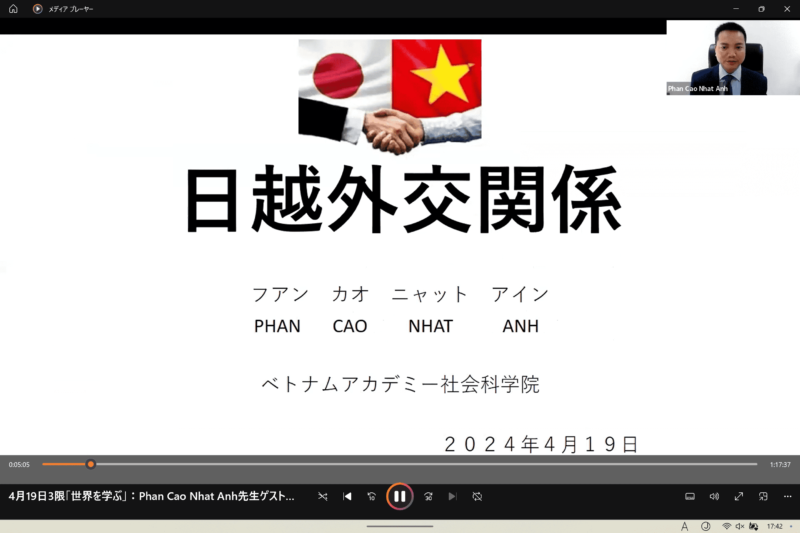

私たち摂南大学国際学部森ゼミナール4期生は、2024年10月29日(火)3限にベトナム社会科学院南アジア・西アジア・アフリカ研究所副所長(Deputy Director Genera l/ Vietnam Institute for South Asia, West Asia and African Studies / Vietnam Academy of Social Sciences)のPhan Cao Nhat Anh(ファン カオ ニャット アイン)先生をゲストスピーカーとしてお招きし、対面でゲスト講義を開催しました。講義は、すべて日本語でお話ししていただきました。

当日の講義では、ゼミ生8人が事前に考えてきたベトナムに関する質問に答えていただきながら、日越関係や韓越韓関係について深くお話しをしていただきました。

ゼミ生から多かったベトナムに関する質問は、ベトナム人の海外出稼ぎ労働者やベトナム人の持つ日本・韓国へのイメージでした。近年、日本に住む在日外国人の数が増えてきていますが、在日ベトナム人の数は中国人に次いで2番目です。アイン先生に伺ったところ、ベトナム人は日本と韓国に出稼ぎに行く労働者が多いということでした。

まず、ベトナムでは、2000年代以降のインターネットの普及により日本に対するイメージが良くなり、日本語学習者の数が増えたことを教えていただきました。また、先進国であることや日本製品の性質の高さといったところから技術を学びに来日する留学生も増えているそうです。

一方で、ベトナム人は、最近の世界的な韓国ブームや技術の発展、経済発展している点において韓国に魅力を感じ、韓国に出稼ぎに行く労働者が増えていると仰っていました。その他にも日本・韓国がベトナム人の働き先・留学先として人気がある理由として、食文化や宗教文化という面でベトナムと日韓の文化が似ていて過ごしやすい環境であることが挙げられるということでした。私(本稿筆者=吉田)は、ベトナムは、タイやインドネシアなど東南アジアの方が日韓よりも文化面で近いと思っていましたが、日韓の方がベトナムに似ていると聞き、驚くのと同時に親近感を持ちました。

最後に、私たちゼミ生の研究テーマでもある「韓国の公共外交(Public diplomacy)」について、ベトナムでの捉え方を伺いました。アイン先生は「公共外交の概念とその範囲は各国によって違いが大きい」と留保をつけながらも、現在のベトナムでは、日本文化よりも韓国文化、特にK-pop・韓国ドラマ・美容・韓国料理などの人気が高いと語ってくださいました。さらに、ベトナム中部の大都市ダナンは韓国人に人気の観光地であり、また同地には多くの韓国人が住んでいることを教えていただきました。

私たち森ゼミナールは韓国の文化や現代史を勉強しています。ゼミ4期生は韓国の公共外交を中心テーマに共同研究を行っています。日韓以外の国見た日本や韓国について客観的な立場からお話しいただいたことで、今後のゼミナールの活動への学びに活かせる機会になりました。

また、今回アイン先生の授業を受けて私(吉田)はベトナムへの関心も高まり、いつかベトナムを訪れたいと思いました。

お忙しい中、森ゼミナールのゲストスピーカーに応じてくださったアイン先生に心より感謝申し上げます。貴重なお話しをありがとうございました。

(文責:国際学部3年生 吉田百花)

UPDATE 2025-01-20

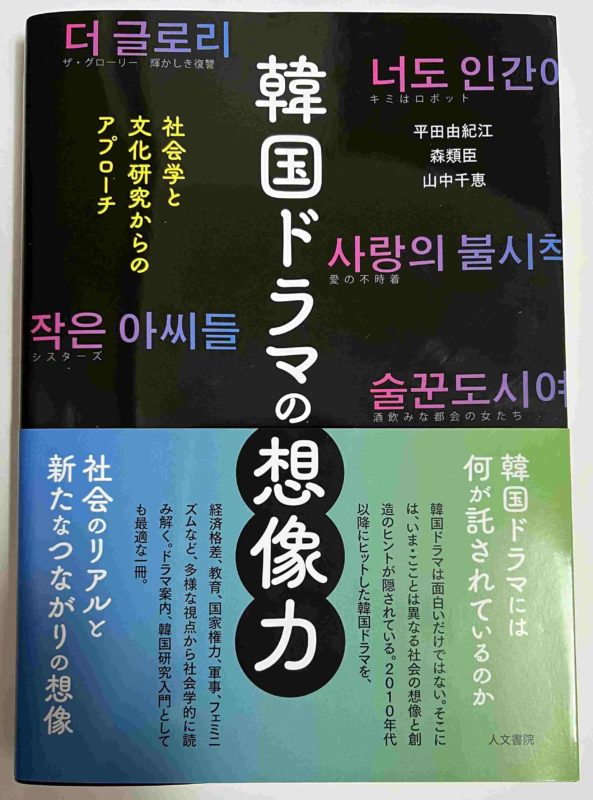

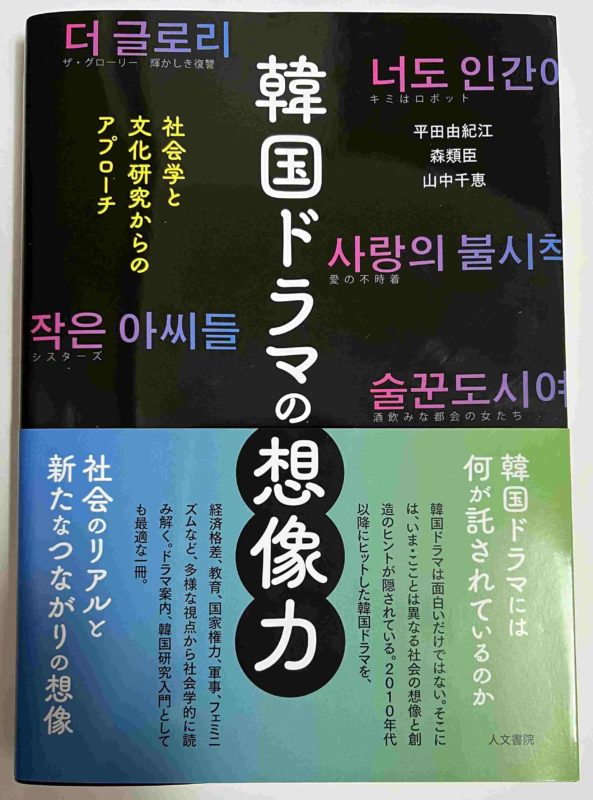

8月30日に、国際学部の森類臣准教授が平田由紀江教授(日本女子大学)・山中千恵教授(京都産業大学)とともに『韓国ドラマの想像力』を人文書院から刊行しました。

人文書院ホームページ

https://www.jimbunshoin.co.jp/book/b10085827.html?srsltid=AfmBOorTXYjRhsHVJSIfraUxNGKIHo2j80BZp1IbKG971VuotYehb21Z

副題にあるように、本書は、韓国ドラマを社会学と文化研究から読み解いてみるということを一つのコンセプトにしています。韓国ドラマ初心者~すでに浸っている方に楽しんでいただけるのみならず、社会学や文化研究に関心のある初学者向けという側面も持っています。また、本書は、韓国ドラマがどのような社会を想像/想像しようとしているのかを全体を貫く重要なテーマにしています。

森准教授は、「第1章 人工知能の行く末と人間性:『キミはロボット』」「第7章 権力と社会正義の行使:『補佐官』『補佐官2』」「第9章 軍事文化と逸脱の問題:『D.P. 脱走兵追跡官』『D.P. 2』」「コラム3 韓国ドラマに描かれる『財閥』」の執筆を担当しました。

本書では、上記のドラマ以外にも次のようなドラマを取り上げています。

「愛の不時着」「サバイバー 60日間の大統領」「酒飲みな都会の女たち」「静かなる海」「キングダム」「SKYキャッスル 上流階級の妻たち」「応答せよ」シリーズ、「シスターズ」「ザ・グローリー 輝かしき復讐」「秘密の森」「マイ・ディア・ミスター 私のおじさん」「グリーン・マザーズ・クラブ」「結婚作詞 離婚作曲」「椿の花咲く頃」など。

[国際学准教授 森類臣]

UPDATE 2024-12-29

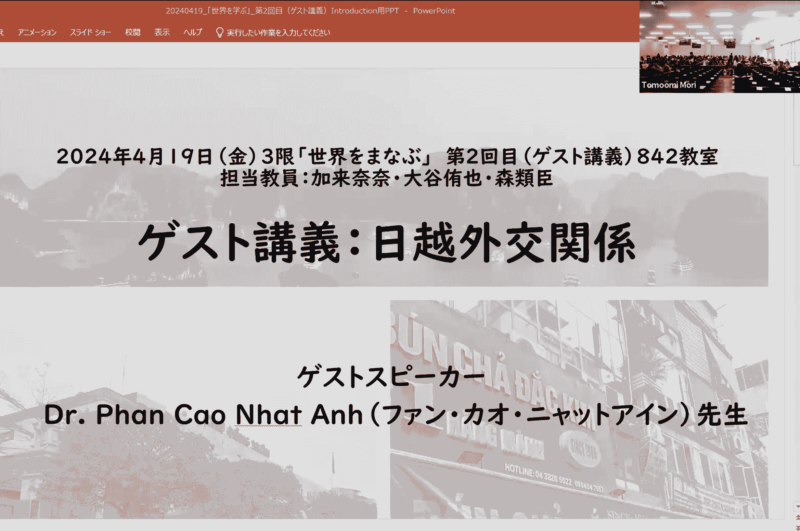

国際学部の授業「世界を学ぶ」は「世界と向き合うために必要な考え方の基礎」を身に着ける1年生の必修科目です。2024年度は、「世界の食文化」(担当:加来准教授)、「地理学的な観点からの考察」(担当:大谷講師)、「日本と東アジア諸国との関係」(担当:森准教授)の3つを主なテーマとし、それぞれの教員によるオムニバス形式で進めました。

2024年4月19日(金)の授業では、ゲストスピーカーとしてベトナム社会科学院南アジア・西アジア・アフリカ研究所副所長(Deputy Director General, Vietnam Institute for South Asia, West Asia and African Studies (ISAWAAS) , Vietnam Academy of Social Sciences (VASS))のPhan Cao Nhat Anh(ファン・カオ・ニャットアイン)博士をお招きし、「日越(日本―ベトナム)外交関係」というテーマでオンライン講義をしていただきました。

ニャットアイン先生は、日本社会論(主に福祉政策)がご専門で、日本研究のキャリアは20年以上です。近年は、西南アジア諸国のみならず、アフリカを含めた国際関係についても活発に研究をすすめていらっしゃいます。VTV(ベトナムテレビジョン)を始めとした主流メディアのニュース番組にも多数出演され、特に日越関係や東アジア国際関係について解説をご担当です。

ニャットアイン先生は講義で、2024年が日越外交関係樹立50周年であり、ベトナムにとって日本は「包括的戦略的パートナーシップ国(外交上最も重要視される2国間関係)」であることに触れ、大学1年生の理解が深まるように日本語で平易にお話しくださいました。ベトナム中部の都市ホイアンに16世紀末に形成された日本人街や有名な「来遠橋(日本橋)」(ベトナムの貨幣2万ドンに描かれている)の存在、近代における日越の人的交流、1940年の日本軍によるベトナム占領、ベトナム戦争下での日本との関係、日越国交正常化後の日本のベトナム支援(政府開発援助や医療援助など)に至る日越関係史の話を学生は興味深く聞いていました。質疑応答の時間には、学生がベトナムにおけるポップカルチャーの状況を尋ねるなどしました。

講義後、学生からは「ベトナム語を少し学んで、ベトナム人と交流してみたいと思いました」「普段ベトナムについて触れることがなく、今日のこの機会でベトナムと日本の外交関係について知ることができ、親しみが湧いた。これからもっと深く知って行きたい」といった感想が寄せられました。 [文・写真:(国際学部准教授 森類臣)]

UPDATE 2024-12-29

森類臣准教授が韓国国際文化交流振興院を訪問しチョン・ギルファ院長と面会しました!

2024年2月15日に国際学部国際学科の森類臣准教授が、韓国国際文化交流振興院(한국국제문화교류진흥원、The Korean Foundation for International Cultural Exchange, KOFICE)を訪問し、チョン・ギルファ院長(2024年2月当時。2024年4月に同院退職。現在、東国大学韓流融合学術院院長)と面会しました。今回の面会は、ジャーナリストの李寅雨さん(元『ハンギョレ新聞』記者)の紹介で実現しました。

韓国国際文化交流振興院は、文化を通した国際的な相互交流のため、研究・企画・ネットワーク構築を推進している機構です。民法および関連法規に基づき文化体育観光部の主導で2003年に財団法人として設立されました。なお、チョン院長は、元々MBC(Munhwa Broadcasting Corporation/문화방송/文化放送)の敏腕プロデューサーであり、「人間時代(인간시대)」「PD手帳(PD수첩)」「今だから言える(이제는 말할 수 있다)」など、韓国では知らない人はいないであろう、非常に有名な番組制作を指揮しました。MBC退職後に同院院長に就任しました。

面会では、チョン院長が韓国国際文化交流振興院のビジョンと業務について概略を説明してくださいました。また、具体的な研究成果と企画についてはナム・サンヒョク運営管理部長が詳細を教えてくださいました。森准教授が今後の研究教育活動における連携を提案したころチョン院長は肯定的な返事をしてくださいました。本学との本格的な交流発展が望まれます。例えば、学生を引率して同院を訪問し、同院の業務や成果について国際的な文化交流という視点から教えてもらうこともできるのではないでしょうか。これは、韓国のポップカルチャーや日韓関係に関心のある学生にとっては非常に良い学びになるでしょう。

同院は現在、パク・チャンシク院長のもと事業を展開しています。

【左からナム・サンヒョク部長、森准教授、チョン・ギルファ院長、李寅雨さん(2024年2月)】

【左からナム・サンヒョク部長、森准教授、チョン・ギルファ院長、李寅雨さん(2024年2月)】

【チョン・ギルファ院長と森准教授(2024年2月)】

韓国国際文化交流振興院

韓国語サイト https://kofice.or.kr/index.asp

英語サイト http://eng.kofice.or.kr/

UPDATE 2024-12-29

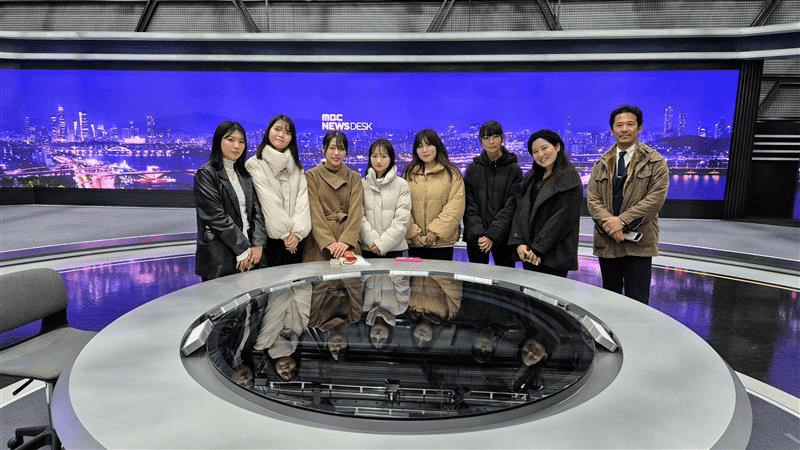

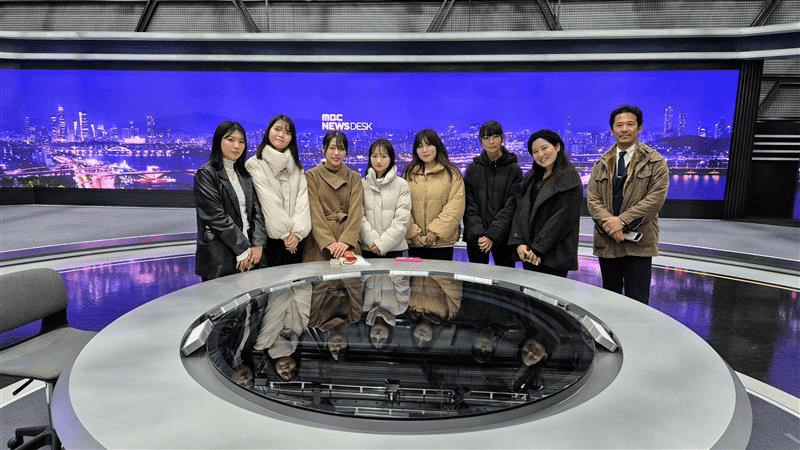

2024年2月15日(木)に、私たち森ゼミナール3期生は、韓国MBC(Munhwa Broadcasting Corporation/문화방송/文化放送)を訪問してスタジオ見学をしました。森ゼミナールによる韓国現地調査の一環です。壇国大学のカン・ネウォン教授(メディアコミュニケーション学部教授)の紹介で実現しました。日常生活では絶対に見ることのできないものを見ることができ、新しい学びへと繋げることができました。

スタジオ見学

いつも何気なく見ていた音楽番組のセット作りをされている場面では、こういった裏方と呼ばれる多くの方々がいてこそ成り立つものだと再確認できました。同時に、やはり私達が映像として見ているものはほんの一部に過ぎないということに気付かされました。

【スタジオでの番組準備の様子】

また、ニューススタジオを見させて頂いた際には、ニュースカウンターに一人一人座っての記念撮影もできました。そこにもまた、当然ではありますが、ディレクターや照明担当、カメラ担当の方々がいて、毎日のニュースを届ける準備をしていらっしゃいました。

【ニューススタジオでの撮影(森先生とゼミメンバー)】

音響室では、それぞれの機材の説明を丁寧にしていただき、部屋のひとつひとつにしっかりと意味があることがわかりました。

今回のMBC訪問で改めて学んだことは、どこの場所でも、目立つところ目が行きがちですが、その裏ではいろいろな人たちの支えがあり、そのサポートがあってこそ成り立っているということです。一つの番組を作るのにもたくさんの人が関わっていて、一人でも欠けたらできない仕事であり、これはどの業界でも同じことが言えると思いました。

今回MBCスタジオ見学を案内してくださったキム・テホン先生(メディア解説者、元MBC職員。現在、白石芸術大学教授)含め多くの方々に深く御礼申し上げます。私たち摂南大学外国語学部(国際学部)森ゼミナールは、今後も学び続けたいと思います。ありがとうございました。

パク・ドンヒョク部長(デジタルニュース編集チーム)へのインタビュー

同日に、私たちは、デジタルニュース編集チームのパク・ドンヒョク部長のインタビューも行いました。そこでは、色々はお話を聞きましたが、私(太田)が1番印象に残っていることを1つ紹介します。私がパク部長に「プロデューサーという仕事を長年務められて大変だったことは何でしょうか」ということをお聞きした時に、「人の死に携わるニュースを扱うときです」とおっしゃられていました。私はプロデューサーの仕事は忙しいだけでなく、あらゆる現場に向きあう仕事なのでストレスがかかる仕事だと考えていました。私のこのような想像をはるかに超えて「人々の死に触れる内容を扱う度に深く考える」とおっしゃったことが一番衝撃的でした。また勤務してきた20年を通して1番変化したと感じたことはメディアの多様化だそうです。

お忙しい中、私たちのインタビューに真摯に答えてくださったパク部長に心からお礼を申し上げます。

【インタビュー後にパク・ドンヒョク部長と囲んで撮影】

(摂南大学外国語学部 森ゼミナール 池上愛利・太田彩夏)

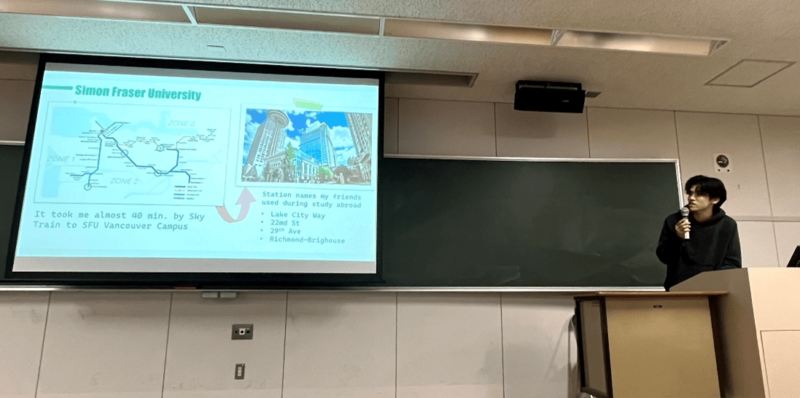

UPDATE 2024-12-19

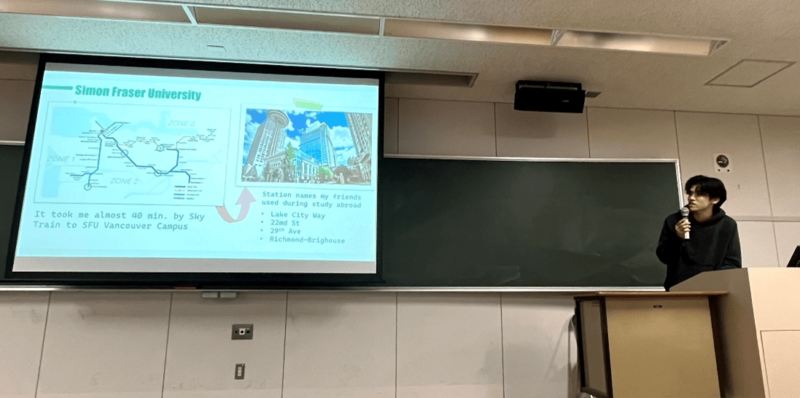

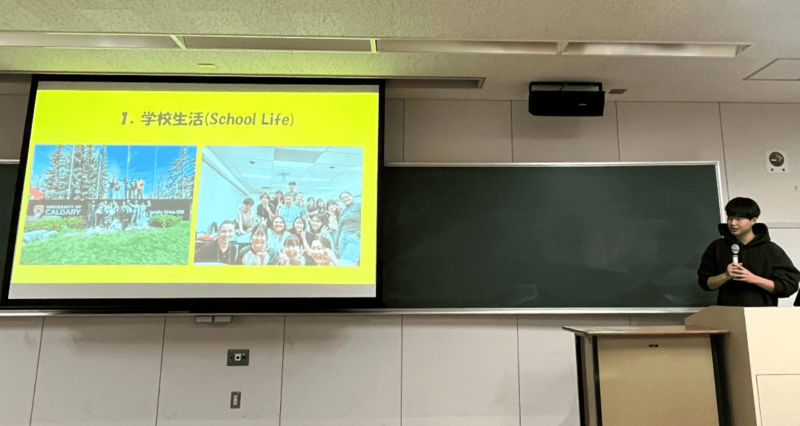

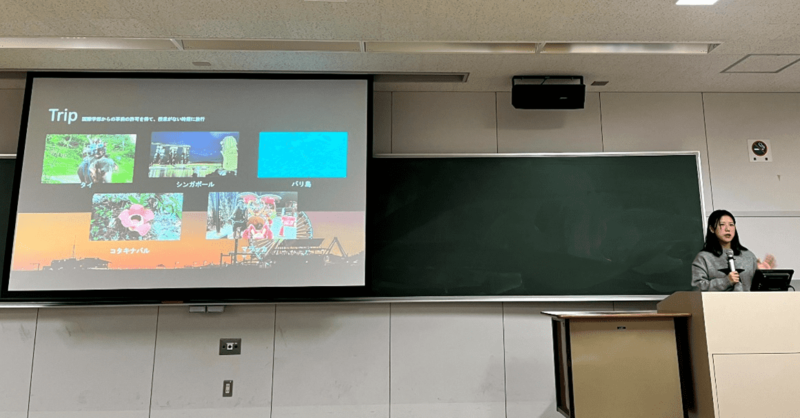

カナダ、マレーシア、スペインに留学した学生による報告会を、2024年12月10日(火)5限に開催しました。報告会には国際学部の学生と教員が参加し、半年間の留学を終えて2024年度前期末に帰国した学生4名がそれぞれ15分程度の報告と5分程度の質疑応答を行う形式で進行しました。

カナダ西海岸のバンクーバーにあるサイモンフレーザー大学に留学した学生は、授業で語学だけでなくカナダ文化も学び、豊かな自然環境を活用したアクティビティやフィールド調査に参加した経験を紹介しました。後輩への実践的なアドバイスとして、クラスメートやホストファミリーと交流した自身の経験から、意義のある留学にするためには「日本についての知識を深めておくこと」や「積極的に挑戦する姿勢」が重要であることをと強調して述べました。

続いて、同じくカナダのカルガリー大学に留学した学生が発表を行いました。カルガリーはバンクーバーから東に約1000kmに位置し、ロッキー山脈と隣接した自然豊かな環境にあります。この学生は、ホームステイを快適に過ごすためのポイントをホストファミリーの視点から説明してくれました。また、現地学生とのジムでの交流やオーロラに遭遇したこと、さらには大谷翔平選手のプレーを間近で観戦したり、有名選手のファウルボールをキャッチしたエピソードなどを披露し、会場を大いに盛り上げました。

マレーシアの首都クアラルンプール近郊のスバンジャヤにあるサンウェイ大学に留学した学生は、学生寮に滞在しながら英語集中プログラムに参加し、留学生活の詳細を語ってくれました。寮内のスチューデントラウンジは、勉強や料理、交流の場として重要な場所であったこと、また、国内ではコタキナバルやマラッカを訪れ、近隣諸国ではタイやシンガポール、インドネシアのバリ島を旅した体験を紹介してくれました。最初はマレーシアの英語に戸惑った体験や多種多様な食文化に親しんだことも印象的なエピソードとして語られました。

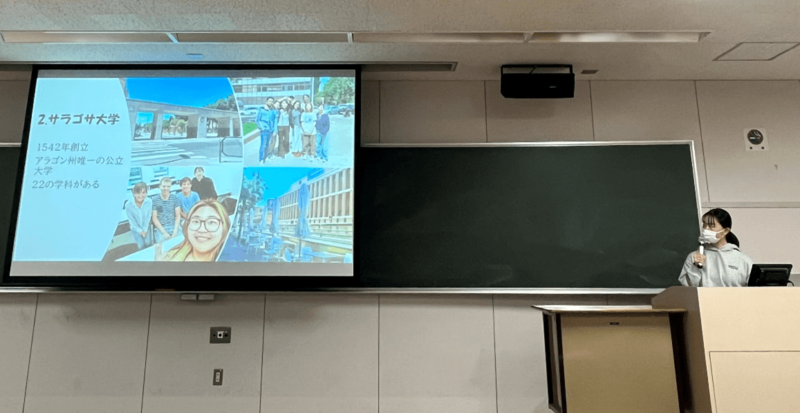

最後に、スペインのサラゴサ大学に留学した学生が発表しました。サラゴサはマドリードとバルセロナの中間に位置し、イスラム文化の影響を受けた建築が多く残る歴史的な都市です。この学生は、留学期間の大半はサラゴサ市内で過ごし、7月から8月にはピレネー山脈の麓にあるハカのキャンパスで集中講座に参加しました。ハカでは、寮生活とホームステイを通じて多国籍のクラスメートと交流を深めたほか、スペイン語教師を目指すスペイン人とも親しくなり、スペイン語が飛躍的に上達したと報告しました。

今回の海外留学報告会では、4名の学生がカナダ、マレーシア、スペインでの多彩な留学体験を発表しました。語学学習や異文化理解、地域の自然や食文化への親しみ、現地での交流を通じて得た成長や学びが具体的に共有されました。参加者は、報告者との活発な議論を通じて異文化への関心と理解を深めるとともに、留学への意欲が刺激される機会となりました。

(国際学部教授 中西正樹)

関連ページ:

サラゴサ大学[スペイン]

カルガリー大学[カナダ]

UPDATE 2024-12-17

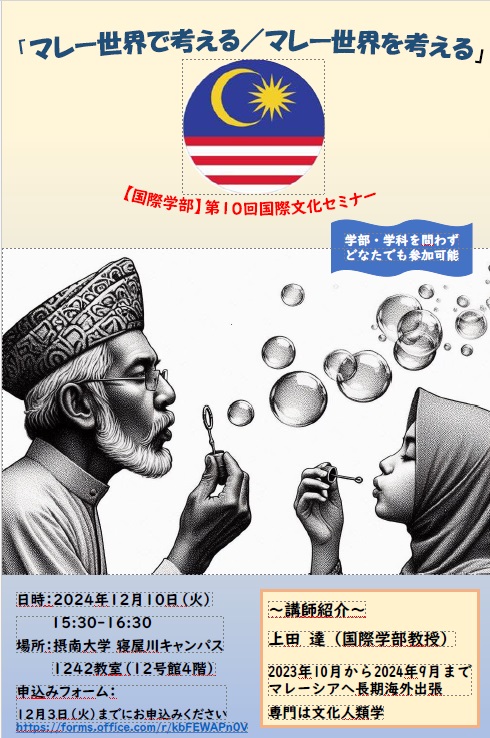

2024年12月10日に、第10回国際文化セミナー「マレー世界で考える/マレー世界を考える」を開催しました。第1回からZoomを用いたオンラインセミナーの形式で実施してきましたが、今回は対面での開催となりました。

講師は、上田逹先生(摂南大学国際学部教授)です。今回のセミナーでは、「マレー世界で考える」という観点でサバ州(マレーシア)のカダザンドゥスンの人々を中心に、半島地域のマレーシアとは異なるボルネオ島側のマレーシアにおける文化・芸術動態に注目することで、民族という範疇を超えてサバ州という領域を意識した「サバ人・サバ文化」が実体化されていく社会文化的な動態についてお話しいただきました。また、「マレー世界を考える」という観点から、広義のマレー世界の周縁に位置していると言いうる東ティモールにおけるテトゥン語に見られるマレー語・マレー世界の言語的・文化的・歴史的影響を取り上げることで、広義のマレー世界の広がりを示すとともに、その先に展開する今後の研究の可能性についてお話しいただきました。限られた時間でしたが、内容の濃い発表でした。

今回のセミナーの内容については、下記のリンク先の記事内容とも相関していますので合わせてお読みいただければ幸いです。

関連リンク

長期海外出張 マレーシア(上田教授)(https://www.setsunan.ac.jp/intlstudies/w/2024/10/長期海外出張%E3%80%80マレーシア(上田教授)/)

(文責:金子正徳・国際学部准教授)